„There is nothing either good or bad, but thinking makes it so.“

Vorurteile in der Medizin

Vorurteile gegen Kranke und die Diskriminierung von Kranken haben eine lange Tradition in vielen Kulturen. Dies gilt auch für unsere europäische Kultur. Die alten Griechen hatten für Ursache, Schuld und Verantwortung das Wort aitia und sahen in Krankheiten auch eine Art Bestrafung des „schuldigen Patienten“. Der französische Arzt Perdulcis (1545-1611) führte eine psychiatrische Nosologie ein, die psychische Störungen als ‚Teufelskrankheit Manie‘ und ‚Besessenheit durch den Teufel“ bezeichneten und einen Pakt mit dem Teufel als ursächlich ansah (Annals of General Psychiatry 2009, 8:21).

Viele dieser Mythen halten sich heute noch und beeinflussen unser Denken. In mancher fundamentalistisch christlichen Gemeinde werden psychische Störungen noch heute durch „Teufelsaustreibung“ „behandelt“ und Kranke entsprechend „schuldig gesprochen“.

Vorurteile gegen psychisch Kranke

Vorurteile gegen psychisch Kranke sind ein wesentliches Hemmnis in der Behandlung. Sie erschweren die Suche nach Hilfe und vor allem die oft zur Verhütung einer Chronifizierung notwendige Früherkennung. Vorurteile bestimmen mit, ob eine psychiatrische Diagnose akzeptiert wird, ob die Patienten bei der Behandlung mitarbeiten und wie sich Menschen, die an einer psychischen Störung leiden in der Welt bewegen können.

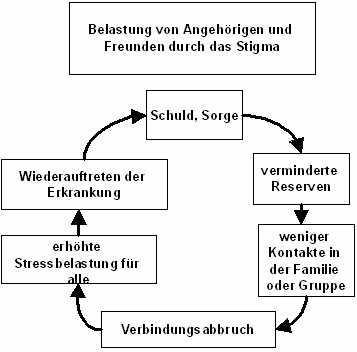

Nicht nur die Kranken selbst leiden massiv unter den Vorurteilen, selbst bei Verwandten von psychisch Kranken hinterlassen die Vorurteile gravierende Spuren, die das Zusammenleben massiv beeinträchtigen. Nach einer schwedischen Studie hatten 18% der Verwandten psychisch Kranker die Gedanken, dass es besser wäre, der Kranke würde sterben oder nicht mehr leben, 10% dachten sogar wegen der Vorurteile selbst an Suizid (Ostman et al. 2002).

„Für Deutschland ist belegt, dass ein großer Teil von Patientinnen und Patienten aus Scham wegen einer psychischen Erkrankung zu spät oder keine ärztliche Hilfe in Anspruch nimmt. Trotz guter Heilbarkeit von psychischen Krankheiten sind die von ihnen direkt Betroffenen, ihre Angehörigen und die in der psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung Beschäftigten subtilen und offensichtlichen Stigmatisierungen und Diskriminierungen auf allen gesellschaftlichen Ebenen ausgesetzt.“ (Entschließungen des 109. Deutschen Ärztetages: Aktive Bekämpfung der Stigmatisierung und Diskriminierung von Menschen mit psychischen Erkrankungen).

Hier sollen, soweit in einem kurzen Artikel möglich, die Hintergründe etwas aufgehellt werden.

Vorurteile durch Wissensdefizite

In einer englischen Studie wurden 1737 Erwachsene zu ihrer Meinung bezüglich der folgenden mentalen Erkrankungen befragt: Depression, Panikattacken, Schizophrenie, Demenz, Essstörungen, Alkoholismus und Drogenabhängigkeit. Obwohl annähernd die Hälfte der Befragten angab, eine Person mit mentaler Erkrankung zu kennen, wurden Patienten, die an Schizophrenie und Alkoholismus erkrankt oder drogenabhängig waren, als unberechenbar und gefährlich eingestuft. Studien belegen, dass dies nur für eine sehr kleine Minderheit zutrifft. Psychisch Kranke sind insgesamt nicht häufiger gewalttätig als Gesunde. Gefahr, wenn sie denn von psychisch Kranken ausgeht, ist meist im Vorfeld erkennbar (und auch behandelbar).

Ferner wurden gerade die beiden letzteren Krankheitsbilder als „selbstzugefügt“ eingestuft. Dies obwohl inzwischen unzweifelhaft ist, dass Vererbung und von den Betroffenen nicht kontrollierbare Umwelteinflüsse die wesentlichen Ursachen sind.

Die Befragung zeigt, dass Vorurteile und Diskriminierungen gegenüber Patienten immer noch bestehen. Sie sind mit dafür verantwortlich, dass diese Menschen sozialer Isolation, Stress und Schwierigkeiten bei der Arbeitssuche ausgesetzt sind (Crisp et al. 2000).

Bei einer deutschen Umfrage wurden anhand von Fallbeispielen rund 2000 west- und ostdeutsche Bürger zum Thema psychische Erkrankungen befragt. Lediglich die Wahn-Symptomatik/Schizophrenie wurde als ein Problem angesehen, das vom Facharzt behandelt werden sollte. Dieser sollte dann nach Meinung vieler der Befragten auch „starke“ Psychopharmaka einsetzen oder am besten die Patienten „fixieren“ oder „wegsperren“. Depressionen und Angstanfälle stufte dagegen die Mehrheit der Befragten als Befindlichkeitsstörung ein, die man mit Selbsthilfe – Entspannung, Urlaub, Gespräche – in den Griff bekommen kann. Diese Zweiteilung in „gefährlich“ und „harmlos“ und die Schwellenangst vor der nervenärztlichen Praxis wird durch ein erschreckendes Wissensdefizit verstärkt.

Kaum jemand kannte die unterschiedlichen Aufgabenbereiche von Psychiatern, Psychologen oder Psychotherapeuten. Ihre Informationen hatten die Befragten weitgehend aus den Unterhaltungsmedien bezogen und in Erinnerung waren oft nur negative Aspekte und spektakuläre Ereignisse geblieben, die mit Sucht, Suizid, familiärem/beruflichem Scheitern oder Gewaltverbrechen einhergingen.

Vorurteile in den Medien

Andererseits tragen die Publikumsmedien auch das Ihre zu den Vorurteilen bei. Eine Rhetorikanalyse der Berichterstattung zum Thema Psychiatrie von neunzehn Zeitschriften ergab, dass viel häufiger emotionale Stilmittel verwendet wurden als bei Artikeln über Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass auch Psychopharmaka – meist mit „Beruhigungsmitteln“ gleichgesetzt – mit großen Vorbehalten betrachtet werden. Akzeptiert werden sie bei Wahnsymptomen und als Schutz der Allgemeinheit. Da andere seelische Erkrankungen als Folge von Konflikten angesehen werden, lehnt man die etablierte medikamentöse Behandlung weitgehend ab. Für sinnvoller werden Psychotherapie, Naturheilverfahren oder alternative Methoden gehalten (Deutsches Ärzteblatt 94, Heft 6 vom 07.02.97, Seite A-268 [SPEKTRUM: Akut]).

Eine Untersuchung über die Darstellung der Epilepsie im Film der letzten 75 Jahre kommt zu dem Ergebnis: Männliche Rollen, die Menschen mit einer idiopathischen Epilepsie darstellen, tendieren dazu diese Menschen als verrückt, schlecht und meist gefährlich darzustellen. Wenn es um Rollen geht, bei denen die Epilepsie durch ein Trauma entstanden ist, werden die Männer meist als triumphierende Helden dargestellt. Frauen mit einer Epilepsie werden meist als sehr verletzlich dargestellt. Film und Fernsehen tragen so zur Verbreitung von Vorurteilen bei Epilepsie bei (Baxendale 2003).

Vorurteile in Kultur und Religion

Vorurteile gehen in unserer Wissensgesellschaft durch Information nur langsam und keinesfalls kontinuierlich zurück, sie sind weiter ein ganz wesentliches Hemmnis im Umgang mit Betroffenen und in deren Behandlung. Auch die zunehmende Kenntnis der deutschen Bevölkerung, dass schwere psychische Störungen wie Schizophrenien eine biologische Grundlage haben, hat nicht dazu geführt, dass es zu einem eindeutigen Rückgang der Stigmatisierung gekommen wäre (Angermeyer et al., The British Journal of Psychiatry (2005) 186: 331-334).

Auch im christlichen Kulturkreis werden immer noch psychische Störungen mit den Folgen von Sünden oder gar als Teufelsbesessenheit gesehen. Dies gilt auch für fundamentalistische Christen in Deutschland. Nicht immer sind das Vorgehen und die Folgen dabei so spektakulär wie im folgenden Fall. Im Prozess um den Tod einer jungen Nonne bei einer Teufelsaustreibung in einem orthodoxen Kloster in Ostrumänien ist ein Pfarrer, drei Nonnen und die Äbtissin des Klosters zu Haftstrafen verurteilt. Bei der Verkündung des Urteils demonstrierten 50 Sympathisanten des Pfarrers lautstark für dessen Freispruch. Der Pfarrer und die vier Schwestern hatten im Sommer 2005 im Kloster Tanacu eine 23 Jahre alte Nonne an ein Kreuz gefesselt und ihr drei Tage lang keine Nahrung gegeben. Die junge Frau starb an den Folgen dieser Misshandlung. Bei den Ermittlungen hatte sich herausgestellt, dass das Opfer psychisch krank war und sich deswegen auffällig verhalten hatte. Der Pfarrer und die Nonnen hatten deswegen angenommen, die Frau sei vom Teufel besessen (Quelle: dpa).

Die Situation in den meisten Entwicklungsländern ist noch schwieriger. In einer Umfrage in Nigeria hielten 96.5% der Befragten psychisch Kranke für gefährlich und gewalttätig. 82.7% hätten sogar Angst davor, sich mit einem psychisch Kranken zu unterhalten. Neben der Angst vor den psychisch Kranken spielt dort ebenso wie bei uns die Vorstellung der Selbstverschuldung der Erkrankung eine wesentliche Rolle bei der Entstehung der Vorurteile (Gureye et al., The British Journal of Psychiatry (2005) 186: 436-441).

Gewalt durch psychisch Kranke – Vorurteil oder Realität?

In einer britischen Befragung von 8397 Haushalten zu Gewalttaten und Verletzungen durch Gewalttaten in den letzten 5 Jahren war bei mehr als der Hälfte aller Gewalttaten, die zu Verletzungen führten, massiver Alkoholgenuss im Spiel. Zu einem Viertel war das Risiko solcher Verletzungen auf dissoziale oder antisoziale Persönlichkeiten zurückzuführen, nur zu 1,2% trug eine Psychose zu diesem Risiko bei, was etwa dem Prozentsatz des Vorkommens von Psychosen in der Bevölkerung entspricht (Coid et al. Br J Psychiatry 2006 189: 12-19).

Psychosen führen in der Regel nur dann zu Gewalttaten, wenn meist unbehandelte produktive Symptomatik mit dem subjektiven Gefühl einer schweren Bedrohung einhergeht. Die meisten behandelten Kranken leiden aber eher unter Residualsyndromen, sind dabei passiver als der Durchschnitt und eben auch nicht gefährlich für andere Menschen.

Nur 2% der Aufnahmen in psychiatrische Kliniken kommen wegen tätlich-aggressiver Übergriffe auf Personen zustande (Nervenarzt 2008 – 79:359–370).

Die Opfer von Gewalttätigkeiten bei psychotischen Erkrankungen sind vorwiegend Familienangehörige, selten auch Autoritätspersonen. Im Vergleich zu früher wird nach Gewalt schneller und länger „weggeschlossen“. Während in der Psychiatrie allgemein Krankenhausbetten drastisch reduziert wurden, hat sich die Zahl forensisch-psychiatrischer Betten in den letzten Jahren deutlich erhöht.

Vorurteile erschweren Betroffenen und Angehörigen erheblich das Aufsuchen einer hilfreichen Behandlung, sie führen zu schädlichen Schuldgefühlen bei Angehörigen und Schuldzuweisungen an die Kranken selbst. Sie begründen erhebliches Leid und tragen erheblich zur Chronifizierung von Krankheiten bei.

Wirkungslose und teure „Alternativbehandlungen“ schaden oft nicht nur dem Geldbeutel, sie verlängern das Leiden, verschlechtern die langfristigen Aussichten auf Besserung und führen zu erheblichen gesellschaftlichen Kosten mit verlängerter Arbeitsunfähigkeit und nicht selten auch dauernder Behinderung .

Falsche Zeugenaussagen von Augenzeugen gelten zumindest als der Hauptgrund für falsche Verurteilungen wegen Mord und Vergewaltigung in den USA vor Gericht. Bei 328 solcher Fälle bei denen die zu Unrecht beschuldigten im Durchschnitt 10 Jahre unschuldig im Gefängnis saßen, betraf eine Mehrheit Schwarze und Jugendliche, die von weißen Zeugen irrtümlich als Täter identifiziert und vom Gericht verurteilt worden waren. Die Hälfte der Freisprüche war der später möglichen genetischen Testung zu verdanken, die die Unschuld der Beschuldigten eindeutig nachwies. Man darf annehmen, dass Vorurteile bei diesen folgenschweren Fehlwahrnehmungen erheblichen Anteil hatten (Samuel R. Gross, 2004).

Nach einer Schwedischen Studie wird eine von 20 schweren Gewalttaten von Menschen mit einer schweren psychischen Störung begangen. Damit werden 5% der Gewalttaten von psychisch Kranken begangen, oder 95% der schweren Gewalttaten von Menschen, die nicht an einer schweren psychischen Störung leiden, begangen (Fazel and Grann American Journal of Psychiatry.2006; 163: 1397-1403).

„Die Geringschätzung der Heilbarkeit von psychischen Erkrankungen zeigt sich in der medialen Berichterstattung, im gesellschaftlichen Umfeld bis hin zu den privaten Krankenversicherern, Lebensversicherern und Berufsunfähigkeitsversicherern, die es ablehnen, mit denjenigen, die eine Psychotherapie in ihrer Vorgeschichte haben – selbst bei Ausschluss der psychischen Krankheit aus dem Leistungskatalog einen Vertrag abzuschließen.“ (Aus: Entschließungen des 109. Deutschen Ärztetages: Aktive Bekämpfung der Stigmatisierung und Diskriminierung von Menschen mit psychischen Erkrankungen).

Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche

Irrationale Ängste und Vorurteile verhindern besonders bei Jungendlichen, dass diese selbst oder ihre Eltern rechtzeitig bei psychischen Störungen Hilfe suchen. Mit fatalen Folgen.

Psychischen Störungen beginnen häufig im Kindes und Jungendalter. Etwa 21% aller Teenager leiden an einer psychischen Störung. Während es normal ist, mit einem Kind -(das meist körperlich gesund ist)- regelmäßig zur Screeninguntersuchung wegen körperlicher Leiden zu gehen, gibt es keine Screeninguntersuchung bezüglich der häufigen psychischen Störungen im Kindes und Jugendalter. Dies obwohl es sich um manchmal tödlich verlaufende Krankheiten handelt, die zu schwerer Behinderung führen können ud die in aller Regel sehr gut behandelbar wären.

Viele psychische Störungen beginnen im Kindes oder Jungendalter, bei frühzeitiger Behandlung könnte oft den Betroffenen ein langer Leidensweg erspart werden. Angst vor der Stigmatisierung verhindert nicht selten die rechtzeitige Inanspruchnahme von Hilfe.

6,9% aller Schüler der 8.-12. Klassen der amerikanischen High Schools haben im letzten Jahr nach den Centers for Disease Control and Prevention 2006 ernsthaft an Suizid gedacht, 8.4% davon unternahmen einen Suizidversuch. Suizide im Kindes- und Jugendalter werden nach Unfällen als zweithäufigste Todesursache angesehen.

Während Suizidhandlungen und Suizide bei Kindern unter zwölf Jahren wesentlich seltener vorkommen (etwa 1,5 Suizide auf 100 000) werden für Jugendliche bis zu 20 Jahren Häufigkeiten bis zu 18 Suizide auf 100 000 angegeben. Das Verhältnis von Suizidversuchen zu vollendetem Suizid beträgt etwa 40:1. Suizide werden von männlichen Jugendlichen doppelt so häufig wie von weiblichen begangen, während bei Suizidversuchen ein umgekehrtes Geschlechterverhältnis von etwa 1: 3 – 9 besteht.

| Medianes Alter für den Beginn einer psychischen Störung in Jahren | |

| Art der psychischen Störung | Medianes Alter bei Beginn |

| Durchschnitt aller psychischen Störungen | 14 (7–24) |

| Angststörungen | 11 (6–21) |

| Affektive Störungen | 30 (18–43) |

| Störungen der Impulskontrolle | 11 (7–15) |

| Substanzmissbrauch | 20 (18–27) |

| Nach: Kessler et al. 2005. | |

Kennzeichen von Vorurteilen

- Menschen werden eingeteilt nach „sozial wichtigen“ menschlichen Unterschieden.

- Menschen die einer Gruppe zugeordnet werden, werden als ähnlicher beurteilt als sie tatsächlich sind, Unterschiede zwischen den Angehörigen verschiedener Gruppen werden regelmäßig überschätzt.

- In der eigenen Gruppe schauen wir genauer hin und unterscheiden feiner. Bei den „Außenseitergruppen“ verallgemeinern wir.

- Vorurteile werden häufiger von Medien, den Freunden und Autoritätspersonen übernommen als selbst gebildet.

- Zugehörigkeit zur selben Gruppe lässt Ähnlichkeit vermuten, Zugehörigkeit zu den Anderen lässt uns auf die Unterschiede fokussieren. Ähnlichkeiten begünstigen Sympathie, Unterschiede begünstigen Antipathie. Allerdings wird auch die Sympathie für das Fremde oft verallgemeinert.

- Die vorherrschende Meinung in der Kultur verbindet mit der Außenseitergruppe negative Vorurteile (besonders Menschen mit psychischen Erkrankungen, Epilepsie, Anmutung oder Glaube diese könnten eine Gefahr für andere darstellen).

- Die Menschen werden einer bestimmten Kategorie zugeteilt (z.B.: fett, behindert, geisteskrank, epileptisch), um sie von anderen abzugrenzen.

- Oft werden eigene negativ beurteilte Eigenschaften, Wünsche und Regungen auf die Außenseitergruppe projeziert.

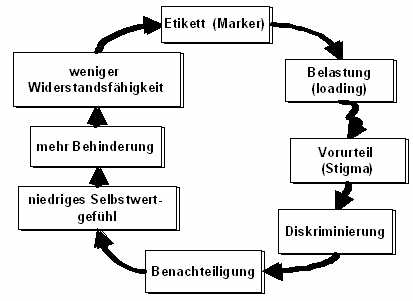

- Menschen, die durch Vorurteile negativ zugeordnet werden, verlieren an sozialem Status, und werden diskriminiert (was zu schlechterer Gesundheitsfürsorge, schlechterem Einkommen und Ansehen führt).

- Soziale, wirtschaftliche oder politische Institutionen begünstigen diese Diskriminierungen durch ihre Regeln.

- Soziologen teilen Krankheiten in akute, chronische nicht stigmatisierende, chronische stigmatisierende und psychische Erkrankungen ein. Kennzeichen die chronische nicht stigmatisierende von chronisch stigmatisierenden Erkankungen unterscheiden sind das Ausmaß, in dem andere Schwierigkeiten haben die Symptome zu interpretieren, das Ausmaß in dem die Krankheit die Identität der Person bestimmt, die Schwere und das Ausmaß der sozialen Konsequenzen einer Erkrankung. Weitere Unterscheidungsmerkmale sind das Ausmaß der Zuschreibung der Verantwortung für die Erkrankung durch andere und der Grad in dem die Erkrankung ein Unwohlsein in der sozialen Kommunikation erzeugt.

- Die Reaktionen auf kranke Menschen variieren auch nach der ursächlichen Zuordnung. Krankheiten, die als körperlich wahrgenommen werden und bei denen davon ausgegangen wird, dass „der Betroffene nichts dafür kann“, erzeugen Mitleid und führen eher zu unterstützendem Verhalten. Psychische Störungen, Verhaltensstörungen und Krankheiten, die irrtümlich als solche wahrgenommen werden, werden als in der Verantwortung der Person liegend und kontrollierbar eingestuft. Sie erzeugen eher Ärger und Missachtung, bzw. ein ignorierendes Verhalten.

- Manche Menschen haben das Werturteil, dass Kranke generell weniger wert seien als Gesunde.

- Kranke reagieren auf die Vorurteile oft so, dass in einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung sich so verhalten, als ob jedes Gegenüber solche Vorurteile hätte. Sie neigen dazu, sich aus dem sozialen Leben zurückzuziehen und gefährden oft die Kommunikation mit anderen, indem sie die andernorts erfahrenen Vorurteile dem Gegenüber unterstellen.

Stigmatisierung trotz weiter Verbreitung der Erkankungen

Obwohl eigentlich jeder Erwachsene mehrere Menschen mit psychischen Erkrankungen kennen muss, halten sich die Vorurteile hartnäckig.

Erstaunlich ist die weite Verbreitung der Vorurteile gegen psychische Erkrankungen auf vor dem Hintergrund der weiten Verbreitung solcher Erkrankungen in der Allgemeinbevölkerung. Psychische Störungen, insbesondere verschiedene Formen depressiver und Angsterkrankungen, sowie die Schizophrenien gehören nach den Abschätzungen epidemiologischer Studien zu den besonders häufigen, kostenintensiven und sehr stark und oft dauerhaft die Lebensführung Betroffener einschränkenden Formen von Erkrankungen.

Untersuchungen in den USA, Kanada und Australien lassen erkennen, dass fast ein Drittel der Gesamtbevölkerung im Verlauf eines Jahres von einer psychiatrischen Erkrankung betroffen ist – jüngere Altersgruppen ebenso wie ältere.

Im ersten deutschen Gesundheitssurvey bestätigten sich die Ergebnisse internationaler Untersuchungen. Affektive (6,3%), Angst- (9%) und somatoforme Störungen (7,5%) sind in allen Altersgruppen (zwischen 18 und 65 Jahren) der deutschen Allgemeinbevölkerung weit verbreitet; Frauen sind häufiger betroffen als Männer. Affektive Störungen wiesen mit im Mittel 1,3 Tagen/Monat vollständiger und 7,2 Tagen/Monat teilweise eingeschränkter Arbeitsproduktivität bedeutsam höhere Werte auf als Angst- und somatoforme Störungen. Psychische Störungen in Form von affektiven, somatoformen und Angststörungen sind mit 17,3% auch in Deutschland weit verbreitet (Bundes-Gesundheitssurvey 98).

Diese Studien konnten auch aufzeigen, dass psychiatrische Erkrankungen häufig mit erheblichen psychosozialen Einschränkungen, insbesondere hinsichtlich Arbeitsproduktivität und Lebensgestaltung, wie auch mit deutlich erhöhten Arbeitsunfähigkeitszeiten verbunden sind und nur ungefähr ein Drittel aller Betroffenen auch eine Behandlung erhält (Kessler et al. 2005).

Auch Hochrechnungen der WHO im Rahmen der Global Burden of Disease Studie haben darauf aufmerksam gemacht, dass psychische Störungen insgesamt und depressive Störungen im Besonderen bereits jetzt zu der Spitzengruppe der kostenintensivsten und am meisten beeinträchtigenden Krankheiten gehören und offensichtlich deutlich zunehmen. Im Jahr 2020 nahmen allein Depressionen den zweiten Rangplatz unter den am stärksten belastenden Krankheiten ein (Santomauro et al. 2021).

Wie entstehen Vorurteile

Der menschliche Informationsverarbeitungsprozess lässt sich in mehrere Stufen unterteilen, die in gegenseitiger Wechselwirkung stehen. Folgende Stadien lassen sich unterscheiden:

- Wahrnehmung

- Kategorisierung

- Organisation

- Schlussfolgerungen

- Abruf

- Entscheidung.

Aufgrund der Fülle an Informationen, denen der menschliche Organismus jederzeit ausgesetzt ist, kann nur durch Auswahl von Informationen, die im momentanen situativen Kontext für den Einzelnen bedeutsam sind, eine schnelle und effektive Verarbeitung garantiert werden. Diese selektive Informationsverarbeitung unterliegt der natürlichen Motivation des Menschen, widersprüchliche Informationen auszublenden, indem er vorrangig Informationen aufnimmt, welche vormals getroffene Entscheidungen oder bestehende Einstellungen unterstützen.

Wahrnehmung hängt auch davon ab, mit welchen Kategorien der Wahrnehmende sein Wissen über die Umwelt organisiert hat. So wird Information, die unvollständig oder mehrdeutig ist, mehr Sinn verliehen, wenn man sie einer Kategorie zuordnet. Diese Zuordnung ist abhängig davon, welche Kategorien gerade im Gedächtnis zugänglich sind. Die Orientierung in unserer Umwelt wird durch diese Kategorien überschaubar. Wahrnehmung entsteht dabei erst im Gehirn. Sie ist ein Prozess, umfangreicher und störanfälliger als man sich naiverweise vorstellt.

Unser Gehirn bildet für uns die Welt nicht einfach ab, wie sie von den Sinnen vermittelt wird. Was wir bereits über die Welt wissen oder zu wissen meinen, was wir von ihr erwarten und was wir hoffen oder befürchten: Das sind unverzichtbare Parameter, die die Wahrnehmung bestimmen, ob wir wollen oder nicht.

Nervenverbindungen führen nicht einfach wie Einbahnstraßen allein vom Sinnesorgan zum Gehirn. Es gibt eine Reihe von Rückkopplungsmechanismen: Kognitiv höhere Schichten des Gehirns sind mit niedrigeren Lagen vernetzt. Das Gehirn fragt unterwegs nach, was im Kopf schon an Bildern und Vorurteilen (oder besser: Voraus-Urteilen) vorhanden ist, und vermengt diese Information mit den einströmenden Sinnesdaten.

Die erste Illusion, die wir also über Bord zu werfen haben, ist diejenige, wir könnten frei von Vorurteilen sein. Und hinterher gleich die nächste, nämlich dass wir unsere Sinne schon irgendwie im Griff haben. Denn nur allzu oft stimmt das Ergebnis des Wahrnehmungsprozesses nicht mit den vorliegenden Reizgegebenheiten überein oder ist sogar in sich selbst widersprüchlich. Immer dann spricht man von Wahrnehmungstäuschungen (Rainer Rosenzweig in der Skeptiker 4/99).

Bewusste manipulative Verstärkung von Vorurteilen

Durch ,,Priming“, d.h. der u. U. manipulativen Lenkung der Aufmerksamkeit auf eine ganz bestimmte Kategorie, kann von außen auf die Prozesse der Eindrucksbildung bei der Aktivierung der Kategorien Einfluss genommen werden. Vorhandene Vorurteile lassen sich von Sekten, Massenmedien usw. leicht nutzen und verstärken.

„Nutzen“ und „Ausnutzen“ von Vorurteilen

Vorurteile haben in unserem Informationsverarbeitungsprozess auch ihre Vorzüge. Nur wenn man diese versteht, kann man sinnvoll mit Vorurteilen umgehen, ohne beim Versuch sie abzubauen neue zu schaffen.

Vorurteile haben eine nützliche Orientierungsfunktion in sozialen Kontakten. Die in ihnen enthaltenen Vorstellungen, Verhaltensanweisungen und Erwartungen strukturieren Situationen im voraus, verringern somit Unsicherheiten, bieten Entscheidungshilfen.

Die subjektiv erwartete Korrelation zwischen Eigenschaften und Gruppenzugehörigkeit ermöglicht eine sehr schnelle Informationsverarbeitung von der Wahrnehmung bis hin zur Entscheidung oder Handlung. Sie führen jedoch auch zu einer selektierten und verzerrten Wahrnehmung und machen somit neue Erfahrungen unmöglich.

In der Psychologie wird dabei vom Primacy-Effekt gesprochen, bei dem der erste Eindruck einer anderen Person meist auch dann noch bestehen bleibt, wenn der Betroffene diesem nicht entspricht. Besonders häufig ist dieser Effekt bei negativen ersten Eindrücken. So werden als dumm, gefährlich oder inkompetent eingestufte Personen von vornherein gemieden und haben nur geringe Chancen zu beweisen, dass diese Etikettierung nicht zutrifft.

Die Begegnung mit einem Stigmatisierten (mit einem Vorurteil Belegten) hat für einen ‚Normalen‘ auch eine regulierende Funktion. Es erfolgt eine Erinnerung an eigene Abweichungstendenzen und der ‚Normale‘ versucht durch Ablehnung, Kontaktvermeidung und soziale Isolierung, sowie dem Herausstellen der eigenen ‚Normalität‘, das Gleichgewicht wieder herzustellen. Die eigene Identität wird auf Kosten des Stigmatisierten stabilisiert.

Jede Gruppe definiert sich auch über ihre Grenzen, damit auch über diejenigen, die nicht dazu gehören. Außenseiter haben damit immer eine wichtige, wenn auch für sich selbst negative, Funktion für die Gruppe der Dazugehörigen. Ohne Stigmatisierte wäre es kein Vorteil ’normal‘ zu sein. Die Ausgrenzung durch die Gesellschaft führt oft zur Gründung von Interessengruppen der Benachteiligten, die dann um ihrer Existenz willen Vorurteile in die Gegenrichtung schüren können. (Was oft genug bei Kranken die Behandlung und Integration ebenso erschwert). Das scheinbare Verständnis geschäftstüchtiger oder sektiererischer Helfer aus dem fundamentalistisch religiösen Lager, wie auch esoterischer Ärzte und Paramediziner wird oft dankbar angenommen. Nach erlebter oder befürchteter Ausgrenzung bieten diese oft eine Gruppenzugehörigkeit und die verführerische Versicherung : Du bist in Ordnung (so lange du an uns glaubst).

Dies lässt psychisch Kranke oft ihre Symptome, um den Preis der Chronifizierung, vorübergehend leichter ertragen. Die Isolierung aus der Gesellschaft wird aber -zunähst unmerklich- weiter vorangetrieben. Der soziale Ruin wird dadurch nicht selten durch immense unnötige Kosten erheblich beschleunigt.

Vorurteile der Betroffenen, die sich jetzt kompensatorisch und mit Unterstützung der sektiererischen Gruppen gegen die „Schulmedizin“, die „Gesellschaft“, die „Industrie“ usw. richten, verfestigen diesen Prozess. Oft ist dieser Kreislauf dann, in einem Ende mit Verbitterung, nicht mehr aufzulösen. Das angestaute Aggressionspotential solcher Gruppenprozesse lässt auch Medien vor einer kritischen Berichterstattung ängstlich werden. Es wird für Medien dann oft einfacher, Massenhysterien -wie bei der Amalgamproblematik oder ähnlichen- zu fördern. Geschäftemacher auf Kosten der Wehrlosen bleiben wohlhabend und ungeschoren.

Vorurteile beruhen also nicht nur auf Dummheit, wenngleich gilt, je weniger jemand weiß, umso dringender braucht er Vorurteile, um sich zurecht zu finden.

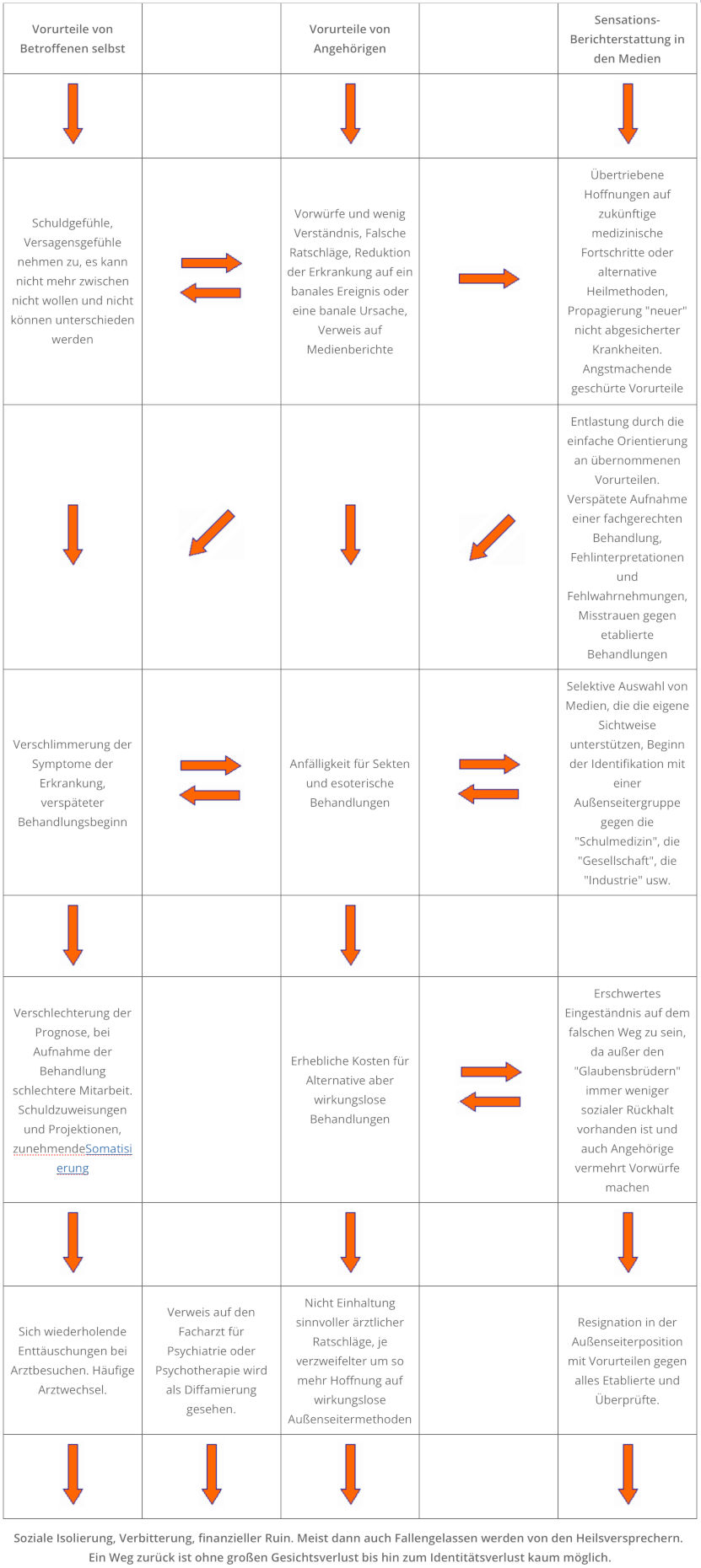

Vorurteile erschweren die Behandlung

Ein anderes Wort für Vorurteile ist der aus dem Griechischen abgeleitete Begriff Stigma, wörtlich übersetzt Wunde oder Kennzeichen, Brandmal.

Vorurteile (und die damit verbundene gesellschaftliche Stigmatisierung) erschweren in erheblichem Maße die Diagnostik und Behandlung neurologischer und psychiatrischer Erkrankungen. Sie behindern in erheblichem Maße die Integration von chronisch Kranken in unserer Gesellschaft.

In unserer Leistungsgesellschaft ist der Mythos, dass jeder alles erreichen kann, wenn er nur will und sich zusammen nimmt, eine selbstverständliche Annahme, die durchaus auch eine positive Funktion für die Leistungsmotivation hat. Leider auch mit der erheblichen Nebenwirkung der Ausgrenzung derer, die wirklich nicht können. Leider auch mit der Nebenwirkung, dass die Betroffenen ihre krankheitsbedingten Einschränkungen als Charakterschwäche, Willensschwäche, Faulheit usw. erleben. Oft werden sie hierbei durch Angehörige und oft genug auch durch Ärzte und andere professionelle Helfer bestärkt. Hierdurch wird oft verspätet Hilfe gesucht und dadurch die Prognose der Erkrankung verschlechtert.

Mit dazu beigetragen haben im Bereich der Psychiatrie auch einseitige Gleichsetzungen von älteren psychoanalytischen Theorien mit psychiatrischer oder psychologischen Wissenschaft. Trotz gut belegter (großteils) erblicher Grundlagen für Alkoholismus, Nikotinabhängigkeit, Schizophrenie, Depressionen, Angststörungen, Übergewicht.. Epilepsie.. wird zunächst ein Schuldiger oder Verantwortlicher, zumindest eine Ursache, gesucht.

Wenn man genügend sucht, finden sich dann auch hinreichend „logische Erklärungen „- oft mit der Folge weiterer sozialer Isolierung. So hat der schizophrene kontaktgestörte Patient oft nur die zurecht behütende Mutter. Wenn diese zur Schuldigen für die Erkrankung erklärt wird, wird er auch diesen letzten Kontakt verlieren. Oft genug stellt sich nach der fahrlässig vom Psychotherapeuten empfohlenen Scheidung heraus, dass der „an der Depression schuldige“ Ehemann der letzte Halt war.

Jeder scheint eine kluge und einfache Erklärung und damit auch einen nicht selten falschen Ratschlag zu haben. Grund genug, oft in der Familie und beim Betroffenen selbst für die Annahme, wo ein Symptom ist, muss ein Versager und ein Schuldiger sein.

Vorurteile werden auch von den Betroffenen selbst nicht selten als wahr angenommen. Sie erleben sich selbst als defizitär, entwickeln Schamgefühle oder andere passive Reaktionsvarianten (kompensierende Fertigkeiten, Psychosomatik usw.). Diese Reaktionen können wiederum von der Umwelt als Ausdruck der Abweichung aufgefasst werden. Dadurch bilden Defekt und Reaktion quasi eine nahezu untrennbare Einheit.

Es ist daher für den Betroffenen äußert schwierig, aus dieser Stigmatisierung herauszukommen, denn egal wie er sich verhält, jedes Entgegenwirken wird als Bestätigung der zugeschriebenen Eigenschaften angesehen. Dadurch wird es dem Stigmatisierten fast unmöglich gemacht, als vollwertiger Kommunikationspartner Anerkennung zu finden.

Weil es ihm schwer fällt zu beurteilen, wie sein Stigma und sein Merkmal vom aktuellen Kommunikationspartner gesehen werden, wird er sich in Kommunikationen unsicher, verlegen, angespannt und ängstlich verhalten. Falsche Annahmen des Wahrnehmenden in Form einer falschen sozialen Hypothese können dazu führen, dass Zielpersonen sich so verhalten, dass diese Annahmen bestätigt werden (self-fulfilling-prophecy) und können so abweichendes Verhalten verstärken..

Auf der anderen Seite lassen Kenntnisse über erbliche Veranlagungen als Ursache oft irrtümlich davon ausgehen, dass man dann ja nichts tun könne. Auch hier wird oft vorschnell auf Grundlage unzureichender Information geurteilt und entschieden. Die Behandlungsprognose bei den meisten psychischen Störungen ist besser als bei chronischen körperlichen Krankheiten. Auch eine genetische Ursache spricht nicht gegen den Erfolg einer Psychotherapie. Entscheidend ist hier meist eine möglichst frühzeitige fachgerechte Behandlung.

Mechanismen der Vorurteile und Faktoren die dazu beitragen, dass die Kranken selbst wie die Umgebung unverhältnismäßig unter deren Folgen zu leiden haben:

- Sensationsberichterstattung in den Medien

- Neigung dazu, einfache Lösungen und Erklärungen zu suchen

- Entlastung durch die einfache Orientierung an übernommenen Vorurteilen

- Suche nach Sündenböcken, denen nahezu jede Schuld zugewiesen werden kann

- Mangelndes Bewusstsein über die Größe eines Problems

- Mangel an aktueller, vollständiger und richtiger Information

- Drang besser zu sein als andere Mitmenschen

- Fehlinterpretationen und Fehlwahrnehmungen

- Das für Laien oft nicht überschaubare Spektrum einer Erkrankung

- Übertriebene Sorgen über die Sicherheit sowohl bezüglich der Betroffenen als auch der Öffentlichkeit

- Erlernte Hilflosigkeit

- Soziale Toleranz für Vorurteile und Diskriminierung in der Umgebung

- Insuffiziente Forschung über Vorurteile und deren psychosoziale Folgen bei den Erkrankungen

- Angst vor Mitverantwortung und Haftungsansprüchen

- Angst durch den Kontakt mit Kranken, ebenfalls dieser Gruppe zugeordnet zu werden.

- Angst vor dem Andersartigen oder Fremden generell

Abwärtsspirale durch Vorurteile

Beispiel wie Vorurteile über psychische Störungen bei Betroffenen und Angehörigen zu einer Spirale nach unten mit zunehmend schlechterer Prognose der Erkrankung führen können.

Übertragung von Vorurteilen auf Behandler

Vorurteile gegenüber psychisch Kranke werden nicht selten auf deren Behandler übertragen. Psychiater und Psychotherapeuten sind nach den Vorurteilen Menschen, die ungefähr so aussehen wie Sigmund Freund und sie sind psychisch gestört. Soweit dies untersucht ist, findet sich in der Belletristik – im Kontrast zur Realität- nur selten ein Behandlungserfolg bei psychischen Störungen. Psychiater und Psychotherapeuten sind in Filmen selten erfolgreich.

In der allgemeinen „Volksmeinung“ gilt „Luftveränderung“ als effektivste Behandlungsmethode bei depressiven Störungen. Real verschlimmert sie die meisten Depressionen. Psychopharmaka haben einen extrem schlechten Ruf, Übertriebene Meldungen zu Nebenwirkungen sorgen für Auflage in Zeitschriften und Zeitungen. Die Vorstellungen von Psychotherapie weichen weit von der Realität ab (siehe z.B. Psychotherapeut 2007).

Psychiater sind leider immer noch zu wenig aktiv, um eine vernünftige Öffentlichkeitsarbeit bezüglich moderner psychiatrischer Behandlungen durchzuführen. Mehr Öffentlichkeitsarbeit der Fachverbände wäre für Patienten wie Beschäftigte in der Psychiatrie hilfreich.

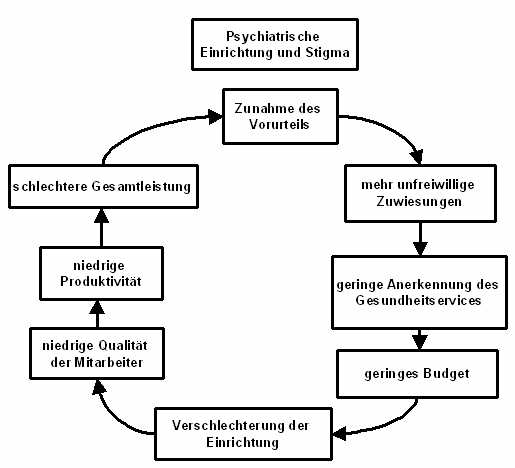

Schaubild: Probleme Psychiatrischer Einrichtung durch die Wirkung von Vorurteilen und Stigmata.